저자 : 심규태

출판 : 고트(goat)

출간 : 2022.04.21

즐겁게 다 읽은 뒤에야 궁금해졌다.

'그런데 어디가 '여가' 생활이지?'

작가가 책제에 담은 것이 무엇인지 알듯 말듯 하다. 자신의 삶과 여가에 대해 그린 것이라고 보기에는 본업과 깊게 연결되어 있고, 삶 자체가 여가라고 말하고 싶은 것 같지도 않다. 음... 마치 여가생활을 하듯 여유롭고 자유롭게 살고 싶다는 의미일까? 아니면 집중해서 작업하다 자투리로 남은 시간들에 저는 이렇게 살고 있었어요? 잘 모르겠다. 그런 건 사실 아무래도 좋지 않을까.

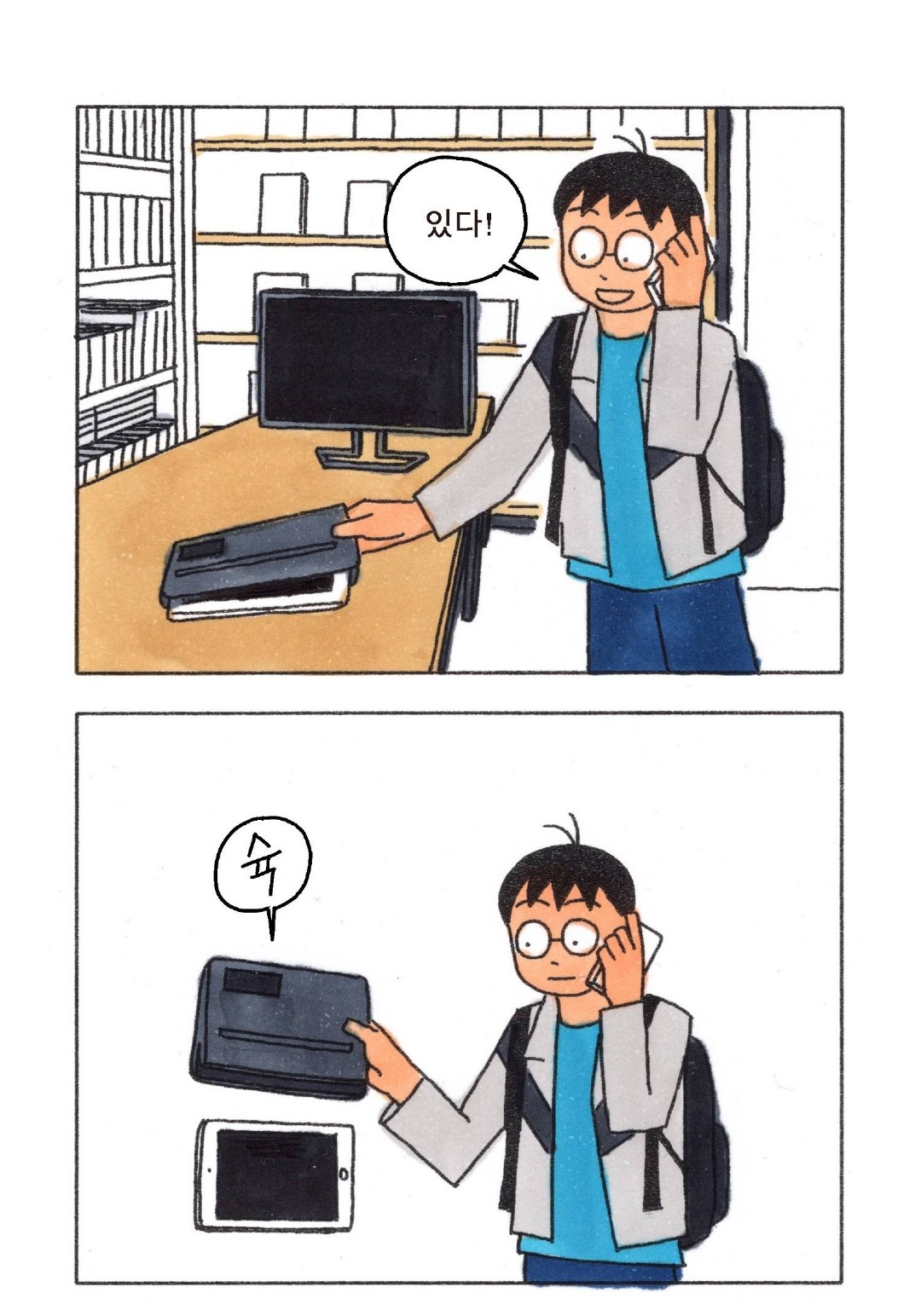

주로 아이패드와 판 타블렛을 사용하시는 것 같은데, <여가생활>의 손그림 느낌이 좋다. 마카 느낌의 채색도 매력적이다. 간단하게 그린 것 같지만 등장하는 기기들이나 배경을 보면 굉장히 탄탄하게 묘사되어 있다.

(사족으로, 소개된 만화창작집단에서 발간되는 매거진 <쾅>을 찾아보다 발견한 본업(?) 화풍도 깔끔하고 매력적이다.)

나의 여가생활은 어떤가 생각해봤다. 주로 책을 읽고 생각을 정리하는 (몸을 움직이지 않는) 시간들이다. 익숙해지다 보니 조금씩 무료해진다. 해서 슬슬 뭐라도 새로운 걸 시작해볼까 싶은데, 수영과 피아노 중 어떤 것을 시작할지 고민 중이다. 둘 다 예전에 조금 건드리다 말았던 터라 꼭 다시 배워보고 싶은데... 체력 증진을 생각하면 수영이고, 아직 방학중이란 걸 고려하면 피아노다.

아직 한낮은 외출하기가 꺼려질만큼 무덥지만, 그래도 입추가 지났다고 바람만은 조금씩 선선해지고 있다.

벌써 가을이 기다려진다.

- 언제부터인가는 알람조차 들리지 않았습니다. 하도 지각을 하다 보니, 9시 1분에 오나 12시에 오나 같은 지각이라는 걸 깨닫게 되었습니다.

- 지각을 하다 보니 지각의 밝은 면도 찾을 수 있었습니다. 쾌적한 환경에서 등교할 수 있고 배도 든든하게 채울 수 있으며 눈치 보지 않는 배출(?)이 가능합니다.

- 10년이 지난 지금도...

'어디?'

'가는 중...'

'나 30분 정도 뒤에나 도착할 듯'

'나도 그 정도 걸릴 듯'

변함없습니다.

- "역시"

"역시"

믿음직스러운 친구예요.

- 내가 버린 시간만큼 주위 사람들의 시간도 앗아갑니다.

"이제 다 모였으니 회의 시작할까?"

결국 저뿐만 아니라 모두가 손해를 보게 됩니다.

- 격주 수요일마다 용산에 있는 작업실에 모여 어느 맛집으로 향할지 회의를 합니다.

... 아니, 각자의 만화 작업을 공유합니다.

- 여기는 만화창작집단 쾅입니다.

- 그리고 서로의 작업물을 보며 피드백을 주고받습니다. (이게 주된 목적이지요.)

"이번 꺼 완전 좋던데요!"

"나도 네 만화 재밌게 잘 봤어!"

"그런데 이 부분은 연출이 잘 안 읽혀요. 대사가 별로던데요?"

"쉽게 안 읽히려는 의도지. 이게 끝이야? 몰입감이 없네."

이렇게 많은 사람들과 작업 얘기를 나누는 게 무척 즐겁습니다.

- 그림은 외로운 작업입니다. 완성을 향해 본인의 팔과 다리로 직접 달려야 합니다.

'오늘 한 마디도 안 했다. 아니... 어제도 안 했었나?'

혼자서 작업한다는 사실은 예전이나 지금이나 다르지 않습니다. 앞으로도 크게 변하지 않겠죠?

- 만화가로서 그림을 그리며 살아가기 위해서는 그림을 잘 그리는 것만으론 안 된다는 걸 알았습니다.

'그림으로 어떻게 먹고살지? 얼마를 받아야 적당한 일인 걸까? 메일 답장은 어떻게 해야 하지? 괜찮은 계약인가? 흠...'

아리송한 것 투성입니다.

- 과거에는 물어보고 싶어도 물어볼 사람이 없다는 외로움과 답답함이 있었습니다.

"같이 가면 조금 더 가기 쉬울 거야!"

나도 형 누나들처럼 언젠가 헤매고 있을 누군가에게 손을 뻗고 싶습니다.

- 책을 좋아합니다. 그중에서 소설은 꾸준히 읽고, 항상 옆에 두고 잘 정도입니다. 예전에는 이렇게 가까워질 줄 몰랐습니다. (그냥 정리정돈이 안 됩니다.)

- 혼자 영화를 보러 자주 가는 편인데,

"그냥 무작정 나가는 거죠. 이런 무계획이 저는 좋습니다."

- 가끔씩 영화관 속에 저 혼자면 좋겠다는 생각을 하는데, 혼자가 아닌 두 명일 때는 있었는데 그렇게 편할 수가 없었습니다.

- 혼자 보는 영화는 영화를 볼 때도 좋지만 영화를 보고 난 후가 더 좋습니다. 집으로 가는 거리만큼 영화를 곱씹을 수 있기 때문이죠.

- "안녕하세요, 작가님. 이번 주까지 삽화 가능할까요?"

"아, 지금 제가..."

(액정 깨진 아이패드와 눈이 마주친다.)

"기한 맞춰 할 수 있습니다. 맡겨만 주세요!"

- "영수증은 이메일로 보내드릴까요?"

"네."

"아, 그리고 사용법도 알 수 있을까요?"

"물론이죠."

잃어버릴 물건이 하나 더 생겼습니다.

- 몸 안에 작은 엔진이 있는데, 시동을 거는 데 상당한 시간이 요구됩니다.

'좋았어! 작업시작! 엇 벌써 밤이네? 내일 더 많이 그려야지.'

- 공간에 익숙해지는 순간, 사람은 자연스럽게 늘어지는 건지...

'조금만 쉬고 해야지.'

- 한국인의 밥상에서 김치 없는 식사를 찾기는 어렵습니다.

"야, 한국인이 김치도 못 먹냐. 어디 가서 한국인이라고 하지 마."

성인이 된 지금은 들을 일이 없지만, 어릴 때는 귀에 달고 사는 느낌이었습니다.

'김치를 먹어야 한국인이라면 난 한국인 안 할래.'

- "김치를 물에 씻어 먹게 합시다!"

"맛있는 반찬과 같이 먹게 해요!"

이 상황이 얼마나 폭력적인지 아이들은 몰랐을 겁니다. 담임은 학급회의를 방관하며 나에게 가장 큰 폭력을 휘둘렀습니다. 그 교실에 어른은 한 명도 없었습니다.

- 뚜벅이 생활만 수십 년째. 지하철과 버스에는 각자 장단점이 있는데, 지하철은 다른 교통수단에 비해 시간이 정확한 편이라 약속장소까지 남은 시간을 계산하기 편합니다. 독서하며 가기에도 딱이어서 읽을 책이 있을 땐 지하철을 타곤 합니다.

- 버스는 이상하게 잠이 잘 옵니다. 그래서 졸릴 땐 지하철보다 버스입니다. 교통상황만 따라준다면 목적지까지 최단거리이기도 합니다. 물론, 강변북로에서 정체 때문에 복장 터진 적이 한두 번이 아니지만요.

- 운전면허를 따야 하나 하는 생각이 이따금 들지만 차 값, 기름 값, 보험비...

사실 이런 거는 다 핑계입니다.

"왠지 실수할 것 같아서... 수리비로 다 나갈 것 같아... 무서워..."

- 예신 씨, 일주 씨와 일할 때는 작업을 하는데 약속장소까지 걸어서 갈 수 있다는 게 무척 어색합니다.

'보통이라면 아직 버스나 지하철 안이겠지?'

"... 감동이야."

- "끝났다!"

"드디어!"

'활자가 흐르는 이야기 > Book(~2024)' 카테고리의 다른 글

| [히가시노 게이고] 외사랑 (0) | 2023.08.17 |

|---|---|

| [바스 카스트] 내 몸에 이로운 식사를 하고 있습니까? - 군살, 노화, 성인병으로부터 멀어지는 영리한 식사법 (2) | 2023.08.16 |

| [김명철] 수의사는 오늘도 짝사랑 중 - 동물을 돌보는 기쁨, 동물의 아픔을 보는 슬픔 (0) | 2023.08.16 |

| [니시자와 야스히코] 인격전이의 살인 (0) | 2023.08.15 |

| [천선란] 이끼숲 (0) | 2023.08.14 |

| [이창현, 유희] 익명의 독서 중독자들 1 (0) | 2023.08.12 |